लोग अपशब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? सभ्य और सुसंस्कृत दिखने वाले लोग भी गाहे-बगाहे बातचीत में गालियों का उपयोग क्यों कर बैठते हैं? यह प्रश्न आमजन के साथ भाषाविदों और मनोवैज्ञानिकों को भी विचलित करता रहा है.

गालियों पर रिसर्च

अमूमन अधिकांश लोग अपने मनोभावों को व्यक्त करते समय अपशब्दों को अलंकारों की तरह उपयोग करने की भूल कर बैठते हैं. ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के जेफ बॉवेर ने इस समस्या की तह में जाकर अपने शोध में कुछ निष्कर्षों का खुलासा किया है. उनके अनुसार जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे-वैसे हमारे मनोभावों में अपशब्दों के स्वर जुड़ते चले जाते हैं.

दरअसल, अपशब्दों के साथ मनुष्य के सोचने और दुनिया के प्रति उसके नजरिये में बदलाव भी होने लगता है. अन्य सर्वमान्य कारणों में वक्ता का सीमित शब्द भण्डार, बचपन की परवरिश, कुंठा, निराशा, आत्मविश्वास की कमी , तर्कों के अभाव में अपशब्दों का प्रयोग प्रमुख वजह माना गया है.

क्या कहती है गालियों पर हुई शोध

शोध का एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि व्यक्ति अगर एक से अधिक भाषा का जानकार है तो भी अपशब्द वह अपनी मातृभाषा में ही प्रयोग करता है. मशहूर शायर निदा फाजली ने कभी अपनी नज्म में भी इस सामाजिक समस्या पर कुछ इस तरह से कटाक्ष किया था कि-

‘मेरे शहर की तालिम कहां तक पहुंची,

जो भी गालियां थी बच्चों की जुबां तक पहुंची.

हिंदी फिल्मों में गालियों की शुरुआत

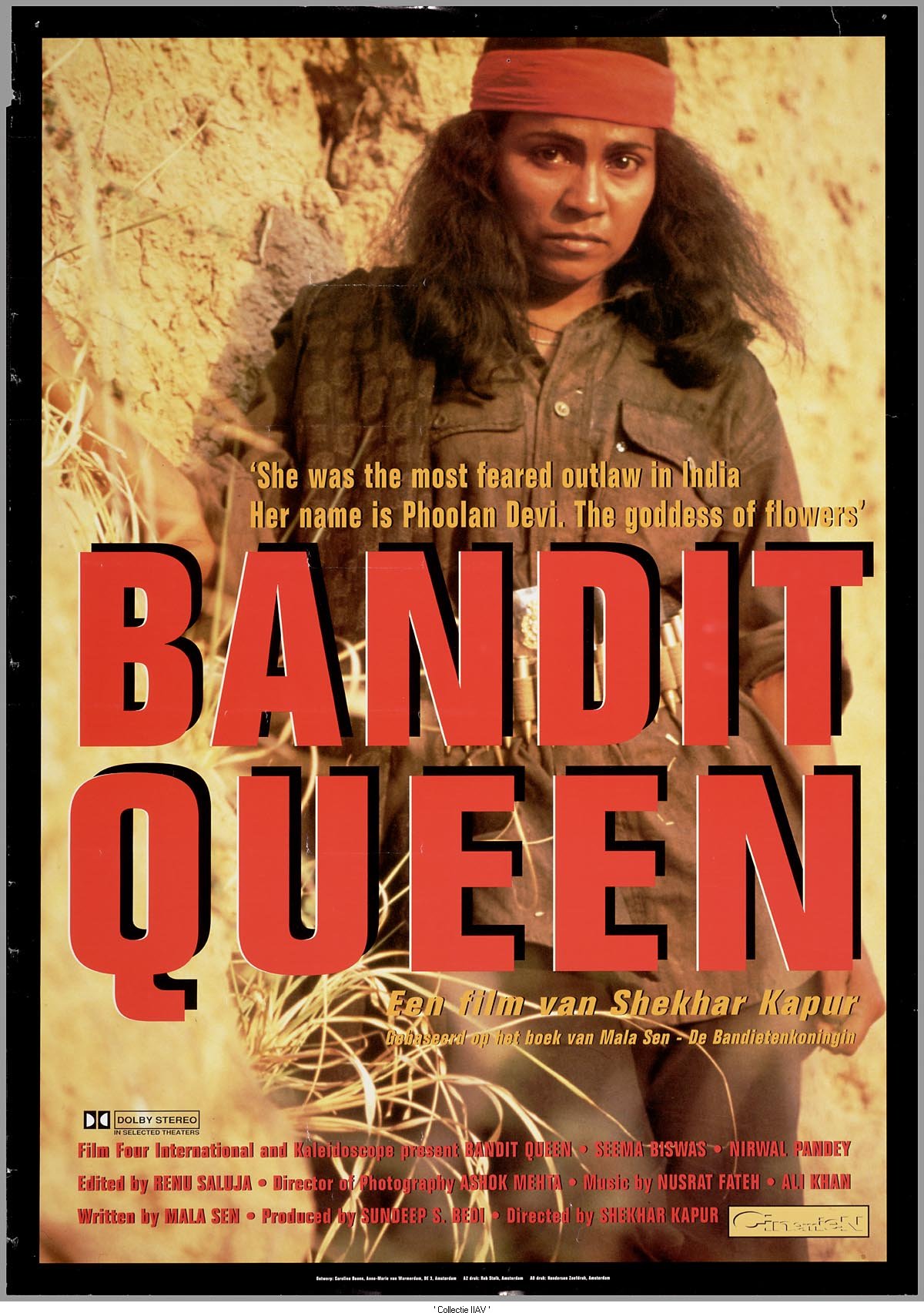

फाजली साहब की बातों की पुष्टि फिल्मों में बढ़ते गालियों के प्रयोग से भी होती हैं. दो दशक पूर्व लेखिका माला सेन की पुस्तक ‘ इंडियास बेंडिट क्वीन: द ट्रू स्टोरी ऑफ़ फूलन देवी ‘ पर आधारित फिल्म ‘ बेंडिट क्वीन ‘ (1994 ) को एक समय असफल रहे अभिनेता शेखर कपूर ने निर्देशित किया था. चंबल के पिछड़े इलाकों में ऊंची जात नीची जात के संघर्ष की परिणीति ने फूलन को डाकू बना दिया था.

कठोर वास्तविकता दर्शाने के लिए इस फिल्म में गालियों और बलात्कार के दृश्यों की भरमार थी. 90 के दशक का सिनेमा रोमांस और मारधाड़ से भरी फिल्मों के बीच कहीं अपनी राह तलाश रहा था. ऐसे में फूलन के संवाद दर्शकों को हतप्रभ कर रहे थे.

इधर, ज्यादा समय नहीं हुआ था जब स्मिता पाटिल का महज कुछ सेकंड्स का स्नान द्रश्य (चक्र) राष्ट्रीय बहस बन गया था. उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि फूलन की गालियां फिल्मों में यथार्थ दर्शाने के बहाने का सबब बनने वाली है.

बायोपिक फिल्मों में भी काल्पनिक घटनाक्रम जोड़ देने वाले चतुर फिल्मकार काल्पनिक फिल्मों में वास्तविकता का बघार लगाने के लिए गालियों की पगडंडिया तलाश ही लेते है.

90 के दशक की फिल्मों में गालियां

राम गोपाल वर्मा की आपराधिक पृष्ठ्भूमि पर कल्ट बनी ‘सत्या (1998) हिंसा के अलावा शाब्दिक हिंसा का भी पड़ाव रही. शेक्सपीयर के नाटकों को भाषा का मर्म और उसकी अलंकृत सुंदरता की ऊंचाई के लिए सराहा जाता है.

चार सौ वर्षों तक कोई साहित्य सम सामयिक बना रहे यह भाषा का ही कमाल है. परन्तु उनके ही नाटक ‘ ओथेलो ‘ पर आधारित ‘ ओंकारा (2006) अभिनेता सैफअली खान के गालिमय संवादों के लिए ज्यादा याद की जाती है.

ताज्जुब की बात है कि सेंसर बोर्ड की चाकचौबंद घेराबंदी की बाद भी गालियुक्त संवादों से लबरेज फिल्में बागड़ फलांग कर दर्शकों तक पहुंचती रही है.

इश्किया (2010) देहली बेली (2011) गैंग्स ऑफ़ वासेपुर (2012) शूटआउट एट वडाला (2013 ) NH10 (2015) उड़ता पंजाब (2016) जैसी कुछ फिल्में अच्छे कथानक के बावजूद अपने संवादों के कारण अधिक चर्चित रही है.

टाइटेनिक ‘ फिल्म से बुलंदियों पर पहुंचे लेनार्डो डी केप्रिया के प्रशंसकों को उनकी जेक निकलसन के साथ आई ‘ द डिपार्टेड ‘ और ‘ वुल्फ ऑफ़ वाल स्ट्रीट’ बेहतर याद होगी. ये दोनों फिल्मे गालियों से इतनी भरी हुई थी कि फिल्म के अंत में दर्शक के जेहन में कहानी नहीं सिर्फ गालियां ही गूंजती रहती है.

सेक्रेड गेम्स में गालियों की भरमार

नेटफ्लिक्स पर हाल ही संपन्न हुई वेब सीरीज ‘ सेक्रेड गेम्स ‘ का कथानक दर्शक में रोमांच और उत्सुकता का वैसा संचार तो नहीं करता जैसा अनिल कपूर के 24 ( 2013 ) टीवी सीरीज ने किया था परन्तु गालियों के ओवरडोज़ से वितृष्णा का भाव जरूर जगा देता है.

फिल्मों में बढ़ती गालियों से कहां पहुंचेगा समाज?

धीरे-धीरे सामाजिक ताने-बाने, संस्कृति और भाषा में विकृतियां घोलती इस परंपरा को रोकना ही होगा. इस दिशा में सामूहिक प्रयास करने की जरुरत है. इस समस्या का हल दर्शकों को ही तलाशना होगा. उन्हें ऐसी फिल्मों और टीवी सीरीज को को सिरे से नकारना होगा, जिनके निर्माताओं को उनकी सफलता से यह ग़लतफ़हमी हो गई है कि वे जो परोस देंगे दर्शक उसे आसानी से निगल जाएगा.

अगर समय रहते पहल नहीं की गई तो सिनेमा के परदे से गालियों को घर की बैठक में आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा.